食後のひどい眠気の原因とは?

食後に眠くなる理由については、体内時計の「生体リズム」によるもの、あるいは消化吸収を促すために「副交感神経」が優位になり、心身がリラックスモードに切り替えるため、などがあります。確かに、少し眠くなる程度であれば、健康な方でも経験する自然な現象ですので、それほど心配する必要はありません。ただし、長時間強い眠気を感じる場合は、糖尿病の初期症状である疑いもあるため注意が必要です。

食後に眠くなる理由については、体内時計の「生体リズム」によるもの、あるいは消化吸収を促すために「副交感神経」が優位になり、心身がリラックスモードに切り替えるため、などがあります。確かに、少し眠くなる程度であれば、健康な方でも経験する自然な現象ですので、それほど心配する必要はありません。ただし、長時間強い眠気を感じる場合は、糖尿病の初期症状である疑いもあるため注意が必要です。

食後のひどい眠気=血糖値スパイク?

血糖値スパイク

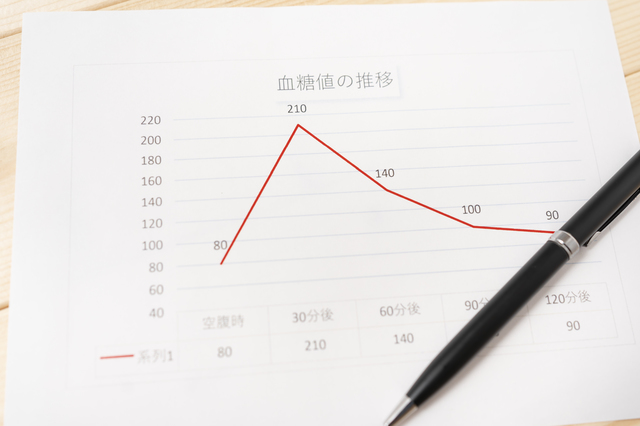

普段の血糖値は正常なのに、食後にのみ血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を「血糖値スパイク」と言います。血糖値の乱高下によりグラフが鋭角になり「とがった山」のように見えることからこのように名付けられました。通常、食後2時間後の血糖値は140mg/dL未満にとどまるべきですが、血糖値スパイクではこの基準値を超え、血糖値が140mg/dL以上になることもあります。

普段の血糖値は正常なのに、食後にのみ血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を「血糖値スパイク」と言います。血糖値の乱高下によりグラフが鋭角になり「とがった山」のように見えることからこのように名付けられました。通常、食後2時間後の血糖値は140mg/dL未満にとどまるべきですが、血糖値スパイクではこの基準値を超え、血糖値が140mg/dL以上になることもあります。

血糖値スパイクによりひどい眠気が起きる仕組み

食後に血糖値が急上昇すると、体は血糖値を処理するためにインスリンを大量に分泌します。しかし、インスリンには血糖値を急激に下げる作用があります。この急激な血糖値の低下が低血糖状態を引き起こし、エネルギー不足を体が認識することで眠気や疲れを誘発します。

具体的には、食事をすると血糖値が急上昇しますが、インスリンが過剰に分泌されると血糖値が急降下し、エネルギー不足に陥ります。これが強い眠気の原因です。

血糖値スパイクが引き起こす症状

血糖値スパイクによる症状としては、食後に血糖値が急上昇することで、眠気、頭痛、だるさなどが挙げられます。その他、以下が主な症状になります。

眠気・だるさ

血糖値が急上昇したことに対して過剰にインスリンが分泌されるために、眠気やだるさを感じる場合があります。

頭痛

食後の血糖値に関連する頭痛には、2つのタイプがあると言われています。ひとつは低血糖による頭痛です。もうひとつは血糖値の急上昇による慢性的な動脈硬化が原因で起こる頭痛です。

食後の血糖値に関連する頭痛には、2つのタイプがあると言われています。ひとつは低血糖による頭痛です。もうひとつは血糖値の急上昇による慢性的な動脈硬化が原因で起こる頭痛です。

気絶

インスリンが過剰に分泌されると、血糖値が急激に下がり、低血糖状態に繋がります。低血糖状態になると意識がぼんやりして、気絶する場合も珍しくありません。特に糖尿病患者さんにとっては注意が必要な、インスリンの作用による低血糖は、適切に管理する必要があります。

血糖値の急上昇は糖尿病の初期症状?

一般的に、血糖値スパイクでは自覚症状がほとんど出ないと言われています。理由としては、血糖値は時間とともに自然に下がり正常値に戻っていくため、その間は自覚症状を感じにくいためです。また、通常の健康診断で空腹時の血糖値を測定しても、食後高血糖を発見することは困難です。そのため、血糖値スパイクの症状に気づいた際には、糖尿病の可能性も疑う必要があります。「食後に急に眠くなる」「これまでと違う頭痛を繰り返す」などの症状が現れたら、決して放置せずに、お早めに当院へご相談ください。

血糖値スパイクの検査

一般的な健康診断で行われる空腹時血糖値の測定では、血糖値スパイクを調べることはできません。そのため、医療機関では、食後血糖値の変化を正確に測定するために、「75g経口ブドウ糖負荷試験」という検査を行います。この検査では、少なくとも10時間以上の絶食を行った後、空腹時の血糖値を測定し、その後すぐに75gのブドウ糖を摂取し、摂取後30分、1時間、2時間など、血糖値がどのように変化するかを測定します。

また、ご自身で血糖値を測定できる機器を用いて、食後一定間隔で血糖値を測定する「血糖自己測定」でも血糖値スパイクの状態を調べることが可能です。ただし、この検査は毎回ご自身で針を刺して採血していただく必要がありますので、医師とご相談の上検討されることをお勧めします。お気軽に当院へご相談ください。

血糖値スパイクを起こしやすい人

ダイエットで朝食を抜いている方や、忙しくて朝食や昼食を食べられない方に、血糖値スパイクは多く見られます。食事を制限すると血糖値が長時間低いままで、体内のブドウ糖が枯渇します。その後食事をすると血糖値が急上昇します。これにより体内ではインスリンが大量に分泌され、血糖値が急降下します。このような血糖値の乱高下は、食後の眠気やだるさだけでなく、めまいや吐き気などの原因にもなります。

血糖値スパイクを繰り返していると、膵臓が徐々に疲弊し、インスリンの分泌量が減少していきます。やがては血糖値を正常に処理できなくなり、糖尿病を発症するリスクが高まります。

血糖値スパイクを起こしやすい方のその他の特徴としては、以下のようなものがあります。

- 満腹になるまで食べてしまう

- 炭水化物中心の食事が多い

- 朝食をとる習慣がない

- 運動不足

- 糖尿病の血縁者がいる

血糖値スパイクになりにくい方法は?

血糖値スパイクを避けるには、食事や運動など、生活習慣をほんの少し工夫することでも効果があります。

食事

血糖値スパイクを避けるには、食事の内容や食べ方を工夫することが大切です。

内容に関しては、炭水化物や糖質の量を減らし、食物繊維やタンパク質の量を増やして、バランスのとれた食事を心がけることが大切です。

食べ方に関しては、よく噛んでゆっくり食べ、1日3食を規則正しい時間に食べることなどが、食後の血糖値の急上昇を避けるためには効果的です。

また、食べる順番も重要で、野菜を最初に食べると血糖値の急上昇を抑え、食べ過ぎを防ぐこともできます。

運動

運動療法も、食後の血糖値スパイクを防ぐのに効果的です。

運動療法も、食後の血糖値スパイクを防ぐのに効果的です。

有酸素運動とは、呼吸をしながら長時間続けることができる運動のことで、ウォーキングやジョギングなどが代表的な例です。また、階段の上り下りなど筋肉に負荷をかける運動もお勧めです。

運動は食後30分以内に行うのが最も効果的です。また、食後しばらくしてから3~5分程度、軽く体を動かすだけでも血糖値の急上昇を避けるのに効果的です。

血糖値スパイクを抑える飲み物

日頃口にする飲み物に気を付けることでも血糖値スパイクを予防できます。下記に挙げる飲み物に加え、糖分の多いジュースやスポーツドリンク、エナジードリンク、甘いコーヒー飲料などを控えることも効果的です。

緑茶などのお茶

緑茶に含まれる「EGCg」という成分には、悪玉タンパク質の「セレノプロテインP」を減少させる作用があると考えられています。

この「セレノプロテインP」は、血糖値を下げる働きを持つ「インスリン」というホルモンの分泌を抑えることで、糖尿病の悪化を助長するなどの弊害をもたらします。

緑茶の成分には、この悪玉タンパク質を抑制し、糖尿病の進行を防ぐ働きがあると期待されています。

コーヒー

コーヒーに含まれるポリフェノールの一種「クロロゲン酸」には、体内での糖質の吸収を緩やかにする効果や、血糖値の上昇を低く抑える効果があると考えられています。また、クロロゲン酸には体内に脂肪が蓄積されるのを防ぐ効果もあり、肥満や糖尿病の予防にも効果が期待されています。

牛乳・乳製品

牛乳などの乳製品は、血糖値の急上昇を防ぐ「低GI食品」であるため、血糖値スパイクを予防する効果があると考えられています。

朝食に牛乳を飲むと、牛乳に含まれるタンパク質が糖質の吸収を緩やかにするため、1日の血糖値の急上昇を予防できるという研究結果も発表されています。

また、牛乳には心疾患や脳疾患のリスクを軽減する効果があると考えられており、これらの疾患を予防できる手軽な方法として、関心を集めています。