自己免疫疾患とは

自己免疫疾患とは、本来は体を守るために働く免疫システムが、誤って自身の体の一部を異物と認識し、攻撃してしまう疾患です。通常、免疫システムは細菌やウイルス、腫瘍などを排除し、体を疾患から守る働きをしますが、自己免疫疾患ではこのメカニズムが正しく機能せず、自身の細胞や組織を攻撃してしまい、様々な症状を引き起こします。

自己免疫疾患とは、本来は体を守るために働く免疫システムが、誤って自身の体の一部を異物と認識し、攻撃してしまう疾患です。通常、免疫システムは細菌やウイルス、腫瘍などを排除し、体を疾患から守る働きをしますが、自己免疫疾患ではこのメカニズムが正しく機能せず、自身の細胞や組織を攻撃してしまい、様々な症状を引き起こします。

これらの疾患は、後天的に獲得した免疫や自然免疫、遺伝因子、環境因子が複雑に絡み合って引き起こされます。また、マクロファージ活性化症候群と呼ばれる合併症が起こることもあり、治療が遅れると多臓器不全に繋がります。治療は主にステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤を使用しますが、副作用を最小限に抑えることが重要となります。少しでも疑わしい症状があれば、お気軽に当院へご相談ください。

自己免疫疾患一覧

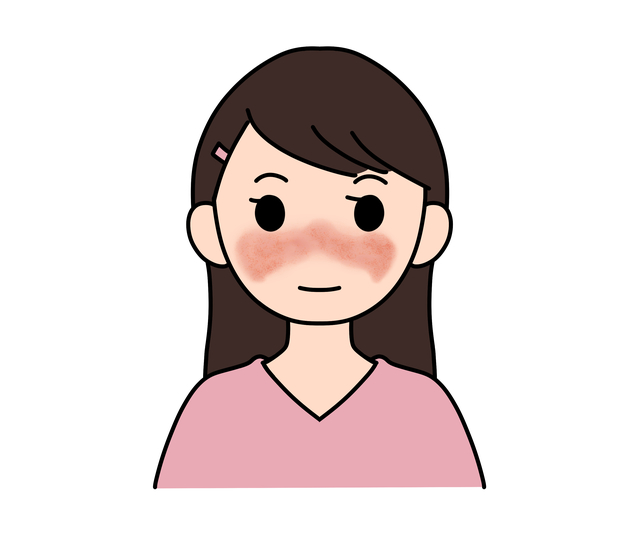

全身性エリテマトーデス(SLE)

全身性エリテマトーデス(SLE)は、免疫システムの働きに異常が起こり、誤って自らを攻撃してしまう自己免疫疾患です。発熱、関節痛、赤い発疹など、全身に多様な症状が現れることに加え、腎臓、心臓、肺、脳神経などの臓器にも影響することがあります。若い女性に特に多く発症し、症状が波のように強くなったり弱まったりするのが特徴です。

全身性エリテマトーデス(SLE)は、免疫システムの働きに異常が起こり、誤って自らを攻撃してしまう自己免疫疾患です。発熱、関節痛、赤い発疹など、全身に多様な症状が現れることに加え、腎臓、心臓、肺、脳神経などの臓器にも影響することがあります。若い女性に特に多く発症し、症状が波のように強くなったり弱まったりするのが特徴です。

症状

- 頭痛、けいれん、精神症状

- 心臓や肺の炎症

- 発熱や倦怠感

- 腎炎によるむくみや排尿異常

- 関節や筋肉の痛み

- 頬や鼻の赤い発疹(蝶形紅斑)

- 皮膚の過敏性(紫外線に敏感になる)

治療

SLEの治療としては、過剰な免疫反応を抑えるための薬物療法が中心となります。主にステロイド薬や免疫抑制薬が使用され、重症の場合には生物学的製剤が選択されることもあります。また、生活習慣の見直しや紫外線対策も欠かせません。症状に応じた適切な治療を行い、合併症の予防に努めることが重要です。

乾癬

乾癬は、皮膚細胞が異常に増えることで、赤く盛り上がった発疹や銀白色のかさぶたのような皮膚の剥がれ(鱗屑)ができる慢性的な炎症疾患です。また、免疫系の異常とも深く関係しており、関節に症状が出る「乾癬性関節炎」に繋がることもあります。さらに、皮膚の症状が目立つため、外見に関する心理的なストレスの原因になることもあります。

症状

- 主に頭部、肘、膝、背中に発症しやすい

- かゆみや痛み

- 赤く盛り上がった発疹(プラーク)

- 銀白色の皮膚の剥離(鱗屑)

- 関節の腫れやこわばり(乾癬性関節炎)

治療

治療には主にステロイド外用薬やビタミンD3外用薬を用いますが、重症の場合は免疫抑制剤や生物学的製剤が使用されることもあります。紫外線療法や生活習慣の改善も有効であり、症状を抑えながら長期にわたって管理を続けていくことが大切です。

更年期関節症

更年期関節症は、閉経前後で女性ホルモン(エストロゲン)が減少することにより、関節に痛みやこわばりが生じる疾患です。特に指、膝、肩に痛みが生じ、朝にこわばりが顕著になることがあります。症状が似ているため、関節リウマチと間違われることもありますが、更年期関節炎は自己免疫疾患とは異なり、時間の経過とともに症状が軽快する特徴があります。

更年期関節症は、閉経前後で女性ホルモン(エストロゲン)が減少することにより、関節に痛みやこわばりが生じる疾患です。特に指、膝、肩に痛みが生じ、朝にこわばりが顕著になることがあります。症状が似ているため、関節リウマチと間違われることもありますが、更年期関節炎は自己免疫疾患とは異なり、時間の経過とともに症状が軽快する特徴があります。

症状

- 朝起きて関節が動きにくい(朝のこわばり)

- 閉経に伴うホルモンバランスの変化

- 膝や肩などの関節痛

- 手指の関節のこわばりや痛み

- 冷えや疲れを感じやすい

治療

痛み止めやホルモン補充療法(HRT)を用いた治療に加え、適度な運動やストレッチなどの生活改善を中心に治療を行います。特に、関節リウマチとの鑑別が重要ですので、症状が続くようであれば医療機関での診断をお勧めします。お気軽に当院へご相談ください。

痛風/偽痛風

痛風は、血液中の尿酸値の上昇と尿酸結晶の関節への沈着により、激しい痛みや炎症を誘発する疾患です。特に足の親指の付け根に発作が多く見られ、突然激しい痛みに襲われるのが特徴です。偽痛風は、関節軟骨やその周辺にピロリン酸カルシウム二水和物などが沈着することで関節炎を引き起こす疾患群の総称です。痛風と同じ関節炎の症状を引き起こしますが、尿酸結晶が原因ではないことから、このように呼ばれています。

痛風は、血液中の尿酸値の上昇と尿酸結晶の関節への沈着により、激しい痛みや炎症を誘発する疾患です。特に足の親指の付け根に発作が多く見られ、突然激しい痛みに襲われるのが特徴です。偽痛風は、関節軟骨やその周辺にピロリン酸カルシウム二水和物などが沈着することで関節炎を引き起こす疾患群の総称です。痛風と同じ関節炎の症状を引き起こしますが、尿酸結晶が原因ではないことから、このように呼ばれています。

症状

- 関節の腫れ、赤み、熱感

- 数日~1週間で発作は改善

- 突然の激しい関節痛

- 患部の炎症に伴う発熱

偽痛風は特に膝関節に発症しやすく、全体の半数以上が膝関節で発生しています。

治療

痛風の治療には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やコルヒチンの使用による痛みの緩和、長期的には尿酸値を下げる薬の服用などがあります。生活習慣の改善も必須であり、水分を十分に摂り、プリン体の多い食品を避けることが推奨されます。

偽痛風に対しては、特に決まった治療法はありませんが、急性関節炎発作は治療により1~3日程で治まります。急性の痛みを和らげる対症療法として、消炎鎮痛剤の内服や、患部を冷やす(氷のうをタオルで包んで患部に当てる)ことも効果的です。また、関節液の排出や、関節内にコルチステロイドを注入するなどの医療処置も効果的です。

変形性関節症などの合併症により関節の変形が進行し、歩行が困難になった場合には、人工関節置換術などの外科的治療が必要になることもあります。

ウイルス性関節炎

ウイルス性関節炎は、ウイルス感染による反応の一つとして関節の腫れや痛みが生じる疾患です。原因となるウイルスには、小児期に発症する「リンゴ病」と呼ばれる疾患の原因となるパルボウイルス、B19(ヒトパルボウイルス)、風疹ウイルス、肝炎ウイルス、手足口病の原因となるエンテロウイルスなどがあります。診断を下す際には、血液検査でウイルス感染の頻度が高いものや可能性のあるものを区別する必要があります。また、関節リウマチと膠原病を区別することも必要です。ウイルス性関節炎の予後は良好で、数日~数週間で改善するのが一般的です。

症状

- 関節の痛みや腫れ

- 多くの場合で発熱や倦怠感を伴う

- 場合によっては複数の関節に同時に症状が現れる

- 場合によってはウイルス感染による発疹やリンパ節の腫れを伴う

治療

対症療法での治療になります。鎮痛剤や抗炎症薬が、痛み、腫れ、炎症の程度に応じて使用されます。

強皮症

全身性強皮症は、皮膚をはじめ、肺、消化管、食道、心臓など全身の様々な臓器が徐々に硬くなる変化(線維化)と、手足の血流が悪くなる変化(末梢循環障害)をきたす疾患です。原因はまだわかっていませんが、免疫異常が関与していると考えられています。日本には約3万人の患者数がいると推定され、男女比は1:10で圧倒的に女性に多い疾患です。進行度合いや症状には個人差がありますが、肘や膝から体幹側にかけて皮膚が硬くなる全身型強皮症(びまん性皮膚硬化症)の場合、発症から5年以内に内臓病変が出現する可能性が高いと言われています。

全身性強皮症は、皮膚をはじめ、肺、消化管、食道、心臓など全身の様々な臓器が徐々に硬くなる変化(線維化)と、手足の血流が悪くなる変化(末梢循環障害)をきたす疾患です。原因はまだわかっていませんが、免疫異常が関与していると考えられています。日本には約3万人の患者数がいると推定され、男女比は1:10で圧倒的に女性に多い疾患です。進行度合いや症状には個人差がありますが、肘や膝から体幹側にかけて皮膚が硬くなる全身型強皮症(びまん性皮膚硬化症)の場合、発症から5年以内に内臓病変が出現する可能性が高いと言われています。

症状

- 皮膚をつまむのが困難(皮膚硬化)

- 手先が冷たく、紫色になる(レイノー現象)

- 疲労感

- 息切れ

- 胸焼け、胸部圧迫感

- 腹部膨満感(お腹の張り)

- 下痢や便秘の慢性化

治療

強皮症に対する確立された根本的治療法は、現時点ではまだありません。そのため、治療の目標は皮膚硬化の進行や内臓病変の出現・進行を抑制することとなり、びまん性皮膚硬化の初期には免疫抑制剤を用いた治療を行います。また、間質性肺炎の進行抑制には抗線維化薬が用いられます。

レイノー現象や皮膚潰瘍には血管拡張薬、肺高血圧症には選択的肺血管拡張薬、逆流性食道炎には制酸薬などの対症療法が行われます。

混合性結合組織病

混合結合組織病(MCTD)は、自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス(SLE)、強皮症、多発性筋炎の症状を部分的に持つ疾患です。抗U1-RNP抗体の存在は、特に重要な診断指標となります。多くの場合、初期症状はそれほど重くありませんが、症状が進行すると肺高血圧症や腎障害などの合併症を誘発することがあります。

症状

- 手先が冷たく、紫色になる(レイノー現象)

- 手、足、顔の皮膚が硬くなる

- 筋力低下および筋肉痛

- 関節痛および関節の腫れ

- 呼吸困難(肺高血圧症のため)

- 嚥下困難および消化不良

症状には、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎、強皮症に共通するものや、それらが合わさった混合型の症状や、合併症が見られます。現れる症状の組み合わせは人によって異なります。

治療

治療法は臓器障害の有無や重症度によって異なりますが、免疫抑制療法を基本に行います。肺高血圧を伴う疾患の場合は血管拡張薬も併用されます。合併症を適切に管理しつつ、症状の進行を抑えることが大切です。

ベーチェット病

全身に様々な症状を引き起こす炎症性の疾患です。原因はまだ不明ですが、遺伝的素因(発症しやすい体質はあるが、必ず発症するという遺伝病ではない)と環境因子(ウイルスや細菌などの微生物の影響、食事、喫煙など)が組み合わさって発症すると考えられています。

症状

特徴的な症状として、以下の4つが挙げられます。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 口内炎 | 痛みを伴う口内炎が繰り返し発生するのが特徴です。 |

| 皮膚症状 | 手足に赤く痛みを伴う発疹(結節性紅斑様皮疹)、 ニキビのような発疹(毛嚢炎様皮疹)など |

| 陰部潰瘍 | 性器に痛みを伴う潰瘍(深くえぐれたような傷)が発生します。 |

| 目の症状 | 目の虹彩(ぶどう膜)に炎症が起こると、「目が充血する」、「目が痛い」、「見えにくい」、「眩しい」などの症状が現れます。 |

上記のうち、4つの症状すべてが現れるケース(完全型)もあれば、一部の症状しか現れないケース(不完全型)もあります。

さらに、以下のような症状も現れることがあります。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 関節 | 関節の痛みや腫れ |

| 精巣 | 「精巣上体炎」による精巣の痛みや腫れ |

| 消化管 | 腹痛、下痢、血便など |

| 血管 | 動脈瘤(首や腕の血管に「しこり」ができる)、静脈血栓症(「足のむくみや痛み」)、肺血栓塞栓症(「息苦しさ」「胸の痛み」) |

| 神経 | 頭痛、四肢の麻痺、感覚異常など |

消化管、血管、神経に病変がある場合は、この疾患の「特殊型」とされます。

治療

治療には、コルヒチンが第一選択薬とされています。

病変の位置や重症度によっては、ステロイドなどの免疫抑制剤も必要に応じて使用されます。目、腸管、血管、神経に症状が現れている場合は、レミケード®やヒュミラ®などのTNF阻害剤がより強力な治療薬として処方されることがあります。難治性口内炎の治療には、PDE4阻害剤(オテズラ®など)も選択肢のひとつです。

多発性筋炎・皮膚筋炎(PM/DM)

皮膚筋炎と多発性筋炎は、主に筋肉、皮膚、肺など全身に炎症をもたらす自己免疫疾患です。炎症を起こす部分の違いにより特徴的な皮膚症状が伴う皮膚筋炎、皮膚症状を伴わない多発性筋炎の違いがあります。

症状

- 筋肉痛、こわばり

- 筋力の低下

- 皮膚症状(皮膚筋炎の場合)

ヘリオトロープ疹:

瞼が腫れ、紫色になる

ゴットロン徴候:

指の関節、膝、肘に赤い発疹ができる・顔面や手の甲に紅斑ができる

- 嚥下障害(飲み込みが困難になる)

- 間質性肺炎(息切れ、咳)

- 悪性腫瘍合併症

治療

ステロイドが第一選択の治療となります。

肺病変の進行が速いと考えられる場合は、早期から免疫抑制剤による治療も行います。また、患者さんの全身状態によっては、筋症状に対する早期のリハビリテーションも重要です。悪性腫瘍を合併している場合は、筋炎の治療と同時あるいは先行して、悪性腫瘍に対する治療が行われることもあります。

シェーグレン症候群

シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺が自己免疫によって攻撃され、目や口の中が乾燥する疾患です。お子様では乾燥症状はあまり見られず、耳下腺の腫れ、発熱、関節痛、発疹などの症状が見られた際に診断に至るケースもあります。他の自己免疫性疾患を伴うことがあり、発症のメカニズムは明らかになっていませんが、40~60代の女性に多いことがわかっています。

症状

- 目の充血、乾燥(ドライアイ)、異物感

- 嚥下困難(飲み込みにくい)、

口の乾燥(ドライマウス) - 膣の乾燥(ドライジャイナ)

- 発熱、耳下腺の腫れ

- 関節の痛み、こわばり

- 発疹、全身の倦怠感

治療

現在のところ、シェーグレン症候群に対する根治療法はまだ確立されていません。

ドライアイには点眼薬や外用剤、ドライマウスには内服薬やうがい薬、唾液腺マッサージなどによる治療を行います。肺や神経、関節などに症状が及んでいる場合には、重症度に応じてステロイドや免疫抑制剤が用いられることもあります。

自己免疫疾患は難病?

多くの自己免疫疾患は厚生労働省の特定疾患(一般的に「難病」と呼ばれています)に指定されており、公費助成の対象となっています。自己免疫疾患は、難病で予後不良の疾患と思われがちですが、近年の医学の進歩により、予後は大きく改善しています。現在では、生物学的製剤や免疫抑制剤の開発も進み、適切な治療を受けながら、日常生活を送ることができる患者さんも多くなってきています。

指定難病

- 全身性エリテマトーデス

- 多発性筋炎・皮膚筋炎

- 混合性結合組織病

- シェーグレン症候群

- ベーチェット病

- サイコイドーシス

- 悪性関節リウマチ

- 結節性多発動脈炎

- 顕微鏡的多発血管炎

- 成人スチル病

- 全身性強皮症

- 高安動脈炎

- 多発血管炎性肉芽腫症