節々の痛みとは何か

人体には、肩、肘、股、膝、足首、手指など、骨と骨を繋ぐ68個の関節があります。これらの関節を動かすことで、歩行やしゃがみ込み、物を握るなど、日常生活に必要な動作を行うことができます。軟骨が摩耗したり、筋肉が弱まったりすると、関節を支える役割がうまく働かなくなり、慢性的な痛みの原因となります。

人体には、肩、肘、股、膝、足首、手指など、骨と骨を繋ぐ68個の関節があります。これらの関節を動かすことで、歩行やしゃがみ込み、物を握るなど、日常生活に必要な動作を行うことができます。軟骨が摩耗したり、筋肉が弱まったりすると、関節を支える役割がうまく働かなくなり、慢性的な痛みの原因となります。

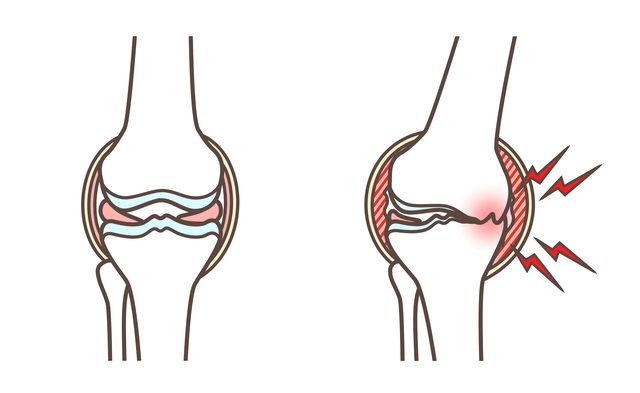

関節の仕組み

関節は、「関節頭」という凸状の骨と、「関節窩」という凹状の骨の2つの骨からなり、その間には隙間(関節窩)があります。

関節を構成する表面は「関節軟骨」で覆われ、関節の周囲は「関節包」で囲まれています。

関節包の内側にある「滑膜」から「滑液」が分泌され、関節窩を満たしています。

関節軟骨は、骨同士が直接ぶつかるのを防ぐクッションの機能を担っています。

また、関節包に満たされた滑液は軟骨に栄養を与え、骨と骨がこすれ合う際の摩擦による衝撃を吸収し、関節がスムーズに動くように機能しています。

節々が痛む原因

関節痛は大きく分けて、炎症を伴うものと伴わないものに分けられます。

炎症による節々の痛み

関節に炎症が起こると、痛みだけでなく、腫れ、熱感、発赤などの症状が現れることがありますが、これらの症状の程度は人によって異なります。また、血液検査でCRPやESRの値が上昇していることがわかる場合もあります。このような関節の炎症を「関節炎」と呼びます。

関節に炎症が起こると、痛みだけでなく、腫れ、熱感、発赤などの症状が現れることがありますが、これらの症状の程度は人によって異なります。また、血液検査でCRPやESRの値が上昇していることがわかる場合もあります。このような関節の炎症を「関節炎」と呼びます。

化膿性関節炎

化膿性関節炎は、何らかの原因で関節に細菌が入り込み、炎症を引き起こす疾患です。細菌の感染が原因となることが多いですが、ウイルスや真菌(カビの一種)が原因となることもあります。化膿性関節炎の原因となる細菌としては、黄色ブドウ球菌が代表的です。

人工透析治療中の方や免疫抑制剤を服用している方など、免疫力が低下している方は、化膿性関節炎を発症するリスクが上がります。化膿性関節炎は、痛みや発赤を伴う関節の腫れだけでなく、発熱、食欲不振、悪寒、倦怠感などの全身症状が見られることもあります。

痛風

痛風は、外傷などの明らかな原因がないにもかかわらず、突然痛みを伴って赤く腫れ上がる「痛風発作」が特徴的な関節炎です。「痛風」という名前は、痛みが激しく「風が吹いても痛い」と言われることに由来します。

血液中の尿酸値が上がり、白血球が関節に溜まった尿酸の結晶を処理する際に炎症が起こることで発症します。痛風は、足の親指の付け根以外にも、足の甲、アキレス腱の付け根、膝関節、手の関節などにも同様の発作を起こし、耳(外耳)や尿路結石に痛風結節ができることもあります。暴飲暴食が影響することもあり、肥満、高血圧などの生活習慣病を伴うことも多くあります。

関節リウマチ

関節リウマチの典型的な症状としては、起床時の関節の腫れ、痛み、こわばりなどが挙げられます。最初は手首、足首、指、足指に起こりますが、進行すると膝、肘、肩、股関節などの大きな関節にまで広がり、日常生活にも影響することがあります。正確な原因は未解明であるものの、何らかの要因による免疫の異常反応ではないかと考えられています。20~50代の方に比較的多く見られますが、ご高齢の方に発症する場合もあります。

関節リウマチの典型的な症状としては、起床時の関節の腫れ、痛み、こわばりなどが挙げられます。最初は手首、足首、指、足指に起こりますが、進行すると膝、肘、肩、股関節などの大きな関節にまで広がり、日常生活にも影響することがあります。正確な原因は未解明であるものの、何らかの要因による免疫の異常反応ではないかと考えられています。20~50代の方に比較的多く見られますが、ご高齢の方に発症する場合もあります。

乾癬性関節炎

乾癬の一種で、皮膚症状に加えて関節の痛みや腫れ、こわばり、変形などが現れる疾患です。特に手足の指の関節に症状が出やすく、アキレス腱やかかとの腱付着部、爪にも病変が生じることがあります。

乾癬があっても必ずしも関節炎を発症するわけではなく、皮膚症状の強さと関節症状の発現に関連はありません。発症しやすい年齢は25~30歳で、男女差はほぼありません。多くの例では皮膚症状の後に関節症状が現れますが、数ヶ月~10年以上経過して発症することもあれば、皮膚症状と同時、または関節症状が先に現れることもあります。

全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデス(SLE)は、複数の組織や器官に影響を及ぼす慢性疾患です。症状は、個々のケースで同時に現れることもあれば、1つの器官に影響を及ぼす症状のみが進行することもあります。関節や筋肉に影響を及ぼす症状が最初に現れることが多く、ほとんどの症例で関節痛が見られます。関節痛は一般的に、指、手首、肩、膝、足首などの関節に現れます。場合によっては、関節リウマチと同様に、発赤、腫脹、熱を伴うことがあり、生命を脅かすほど重症になるリスクもあります。

シェーグレン症候群

シェーグレン症候群は、涙腺と唾液腺の炎症を特徴とする膠原病です。涙の分泌量が減少するため、目が乾燥し、異物感や痛みを伴うことがあります。また、唾液の分泌量が減少するため、口の中が乾燥し、会話や食事に支障をきたすことがあります。涙腺と唾液腺の他、全身に炎症が起こることもありますが、典型的な例が関節の炎症です。

シェーグレン症候群単独で関節炎が起こった場合は、しばらくすると治ることが多いのですが、シェーグレン症候群は関節リウマチを併発することが多い疾患です。関節リウマチでは関節が壊れるおそれがあるため、しっかりと治療することが必要です。

強皮症

強皮症は、主に血管の障害と線維化に代表される膠原病の一種です。

強皮症は、主に血管の障害と線維化に代表される膠原病の一種です。

血管の障害としてよく知られているのが「レイノー現象」で、寒さやストレスで指先の血流が悪くなり、白や紫に変色することがあります。

また、線維化としては、特に指の皮膚が硬くなる症状が代表的です。ただし、皮膚が硬くなる前に炎症が起こる時期があり、その間は指全体が腫れ、曲げ伸ばしが難しくなることがあります。まれに、指を動かすと腱がこすれて音がすることもあります。

この状態が続くと、指が曲がったまま伸びにくくなることがあり、治療は関節リウマチと同様に、腱や腱を包む膜(腱鞘)の炎症を抑えることが目的となります。

炎症以外による節々の痛み

痛みが炎症以外の理由で起こっている場合、関節の腫れや発熱、発赤は見られません。血液検査でもCRPや血沈の増加は認められません。原因はそれぞれですが、神経痛、筋肉痛、軟骨などの結合組織の摩耗や損傷(例:後述する変形性関節症)などが代表的な例です。

線維筋痛症

線維筋痛症の代表的な症状は、全身の痛み(針で刺すような痛み)と筋肉のこわばりです。血液検査ではCRPや血沈などの異常は認められません。全身に激しい痛みが起こるため、日常生活を送ることも困難になります。痛み以外に、動悸、息切れ、下痢・便秘、手足のしびれなど、様々な自律神経症状が現れることも一般的です。精神的・肉体的ストレスが発症に関与していることが多いとされています。

膠原病を合併することもあり、その場合は症状や治療がより複雑になります。

変形性関節症

関節の軟骨が減り、クッション機能が失われて骨同士が直接当たり、痛みが生じます。とはいえ、軟骨の減少は加齢に伴い誰にでも起こるため、自然な現象とも言えます。膝以外にも手指や股関節、背骨などにも発生し、特に手指では第一関節(DIP)に生じやすく、関節が隆起します。

関節の軟骨が減り、クッション機能が失われて骨同士が直接当たり、痛みが生じます。とはいえ、軟骨の減少は加齢に伴い誰にでも起こるため、自然な現象とも言えます。膝以外にも手指や股関節、背骨などにも発生し、特に手指では第一関節(DIP)に生じやすく、関節が隆起します。

軟骨が減る原因は明確ではなく、加齢や力学的負担、ホルモン分泌の変化、炎症の関与などが考えられます。さらに、軟骨だけでなく下の骨も変形するため、単純に軟骨を補充すれば解決するものではありません。痛み止めの内服や関節注射、リハビリなども効果的です。それでも痛みが続くようなら手術療法が適応になることがあります。

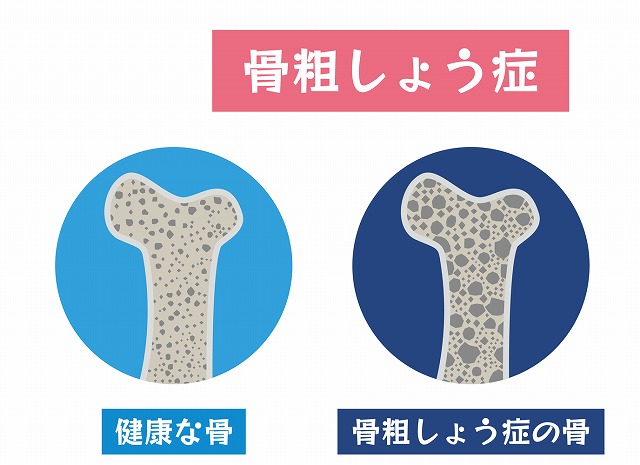

骨粗しょう症

骨がスカスカになって脆くなり、わずかな衝撃でも骨折しやすくなる疾患です。関節や腰に痛みを感じることもあります。

骨がスカスカになって脆くなり、わずかな衝撃でも骨折しやすくなる疾患です。関節や腰に痛みを感じることもあります。

関節リウマチがあると発症しやすく、理由は炎症が骨を弱くし、ステロイド治療が骨密度を低下させるためです。そのため、リウマチと診断されたら骨の健康にも注意が必要です。骨粗しょう症による痛みは、骨の強度が下がることによって起こるため、関節の痛みとの区別が難しいことがあります。関節が痛いと感じても、実は骨粗しょう症が原因となっている可能性もあるため、定期的に骨密度を検査し、早めの対策を心がけましょう。

どんな人に、

どんなときに現れるか

「歳をとると体の節々が痛む」とよく聞くように、関節痛はご高齢の方に多く見られます。特に膝や股関節の変形性関節症は頻度が高く、運動機能が低下して要介護の原因となることもあります。

中年男性に多いのが痛風で、尿酸が結晶化し関節に蓄積することで炎症と痛みを誘発します。健康診断で尿酸値が高いと指摘された方、特に肥満傾向の方は注意が必要です。

中年女性は関節リウマチに要注意です。起床時30分以上手の関節がこわばる、細かい動作がしにくいといった症状があれば早めの受診が推奨されます。早期治療は進行を抑え、生活の質を維持する上で重要です。

また、頻度は低いものの、若年層でも膠原病などによる関節痛が見られることがあります。

節々が痛い(関節痛)に

効果的な対処法

適度な運動

お風呂で体を温め、関節の痛みを和らげたら、適度な運動で血行を促進することをお勧めします。簡単なストレッチやヨガ、ウォーキングなどを行い、関節の柔軟性を高め、周辺の筋肉を柔軟に保つようにしましょう。

お風呂で体を温め、関節の痛みを和らげたら、適度な運動で血行を促進することをお勧めします。簡単なストレッチやヨガ、ウォーキングなどを行い、関節の柔軟性を高め、周辺の筋肉を柔軟に保つようにしましょう。

市販薬の服用

関節痛がひどい場合は、市販薬を試してみるのも良いでしょう。関節痛の治療には、イブプロフェンやロキソプロフェンを含む内服薬がよく使用されます。塗り薬や湿布などの外用薬を、局所的に使用するのも効果的です。

関節痛がひどい場合は、市販薬を試してみるのも良いでしょう。関節痛の治療には、イブプロフェンやロキソプロフェンを含む内服薬がよく使用されます。塗り薬や湿布などの外用薬を、局所的に使用するのも効果的です。

節々の痛み(関節痛)に熱を伴う場合と

伴わない場合

関節痛の対処法は、熱を伴うかどうかによって異なります。

節々の痛み(関節痛)に熱を伴う

患部に打撲などの外傷があり、患部が熱を持っている場合は、横になって関節を安定させ、不必要に動かさないようにします。

患部が熱を持っている場合は、すぐに冷やして痛みを和らげ、腫れを抑えます。氷嚢などを用いて、1時間ごとに10分程度患部を冷やします。患部を冷やしながら、関節を心臓より高い位置に上げることも効果的です。患部を心臓より高い位置にすると、患部に血液が流れにくくなり、腫れが悪化するのを防ぐことができます。

節々の痛み(関節痛)に熱を伴わない

患部が熱を持っていない場合は、温めることも有効です。また、患部をサポーターなどで保護するのも良い案です。外傷による炎症であっても、発症から48時間以上経過している場合は温める方法に切り替えましょう。患部が熱を持っていない場合には、安静にしすぎないよう注意が必要です。安静にしすぎると関節周辺の筋肉が硬くなり、血行が悪くなると回復が遅れることがあります。