骨粗しょう症とは

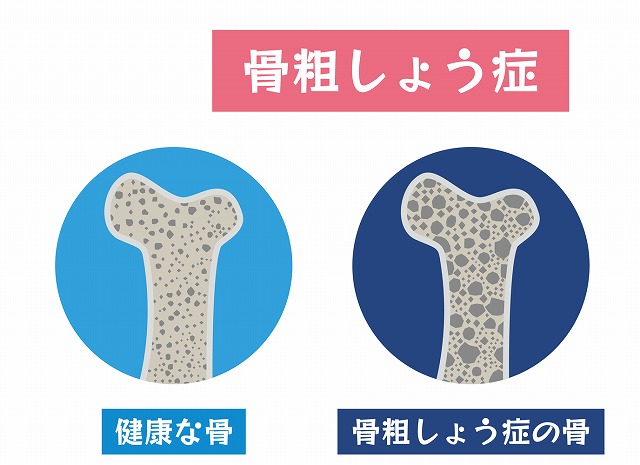

骨の量(骨密度)が減ったり、骨の質が悪くなったりして骨がもろくなり、骨折しやすくなる疾患です。現時点では骨折や腰痛、背中の痛みに悩んでいなくても、骨が弱っていれば「骨粗しょう症」と診断されることがあります。

骨の量(骨密度)が減ったり、骨の質が悪くなったりして骨がもろくなり、骨折しやすくなる疾患です。現時点では骨折や腰痛、背中の痛みに悩んでいなくても、骨が弱っていれば「骨粗しょう症」と診断されることがあります。

骨粗しょう症は、多くの場合で予防や治療が可能な疾患です。骨折は寝たきりや認知症に繋がるおそれがあるため、注意して骨粗しょう症を予防することが大切です。

骨粗しょう症の症状

骨粗しょう症になっても通常は痛みを感じず、自覚症状がないまま加齢とともに進行していきます。多くの方は骨折して初めて気づくため、「沈黙の疾患」と呼ばれます。

自覚症状としては、加齢によるものと思われがちな、腰や股関節の痛み、猫背、著しい身長の低下などがあります。

軽度の骨粗しょう症

- 身長が縮んでくる

- 背中や腰が曲がってくる

- 立ち上がる時などに背中や腰が痛む

- 重いものを持ち上げた時などに背中や腰が痛む

重度の骨粗しょう症

- 身長の縮みが顕著になる

- 背中や腰の曲がりが顕著になる

- 転倒しただけで骨折する

- ひどい背中や腰の痛みのため、寝込んでしまう

骨粗しょう症により折れやすい部位

背骨(脊椎椎体)、股関節(大腿骨近位部)、手首(橈骨)、腕の付け根(上腕骨)などは、骨粗しょう症による骨折が起こりやすい部位とされます。

背骨(脊椎椎体)、股関節(大腿骨近位部)、手首(橈骨)、腕の付け根(上腕骨)などは、骨粗しょう症による骨折が起こりやすい部位とされます。

背骨が体重の負荷によってつぶれる「圧迫骨折」は、背中や腰が曲がる原因となります。しかし、単なる腰痛と誤認されたり、痛みを自覚しないまま進行したりすることも珍しくありません。

骨折は1ヶ所でも発生すると、周囲の骨への負担が増し、連鎖的に骨折を引き起こす可能性があるため、早期の発見と適切な治療が重要と考えられています。

特に、大腿骨近位部の骨折は歩行困難を招き、要介護のリスクを高めます。その85%が転倒によるものとされており、骨粗しょう症の治療とともに、転倒予防の対策を講じることが大切です。

骨粗しょう症の原因

成長期には体内にカルシウムが蓄積され、女性は15~18歳頃、男性は20歳頃に骨量が最大になります。成長期を過ぎても、骨代謝が繰り返される「骨リモデリング」と呼ばれるプロセスにより、45歳頃までは最大骨量が維持されます。

骨は硬い組織ですが、骨リモデリングは常に古い骨を壊し、新しい骨を作っています。この新陳代謝が加齢や女性ホルモンの減少、カルシウム不足などによりバランスを崩し、失われた骨量が十分に回復できなくなると骨量減少に繋がります。

閉経との関係

20代~40代の成人期は、骨を作る骨芽細胞と、骨を破壊する破骨細胞の働きが均衡を保ち、骨量が安定しています。

しかし、女性は閉経を迎えると、卵巣から分泌される女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少します。エストロゲンには骨の形成を促し、骨の破壊を抑える作用があるため、不足すると破骨細胞の働きが骨芽細胞を上回り、骨の分解が進行します。その結果、カルシウムが血液中に放出されやすくなって骨量が減少していきます。

関節リウマチと骨粗しょう症

関節リウマチの患者さんは、一般の方と比べて骨粗しょう症を発症する確率が約2倍高く、骨折のリスクも1.5~2.4倍に上昇するとされています。

その主な原因は、関節で産生される炎症物質(サイトカイン)が破骨細胞を活性化させ、骨の破壊を促進するためと考えられています。

近年、関節リウマチの治療は大きく進歩し、疾患活動性(病状の勢い)は抑えられるようになりましたが、依然として骨折の発生率は減少していません。

関節リウマチ患者さんの骨折リスクを高める要因としては、女性であること、高齢であること、ステロイド内服量の多さ、疾患活動性の高さ、ビタミンD不足などが挙げられます。

骨粗しょう症の検査

骨密度検査

骨粗しょう症を評価するための指標として代表的な検査です。

骨密度は、若い方の平均骨密度を100%とした割合で示されます。

DXA(デキサ)法

DXA(デキサ)法は、骨粗しょう症の診断に用いられる骨密度測定法のひとつです。

背骨や上腕部、太もものつけ根(大腿骨近位部)などのレントゲン撮影を行い、骨密度を測定します。

検査は専用の検査着に着替えて数分間、横になって動かずにいるだけで完了します。

骨粗しょう症の診断だけでなく、治療薬の効果を評価する際にも有効な検査です。

現段階では最も精度が高い検査です。

レントゲン検査

背骨(胸椎・腰椎)をレントゲン撮影し、脊椎や肋骨などの骨折や変形の有無を調べます。

血液・尿検査

骨の新陳代謝の速度は、「骨代謝マーカー」と呼ばれる検査で調べることができます。

この検査では、血液や尿を分析し、骨の代謝の状態を測定します。骨代謝マーカーの値が高い場合、骨粗しょう症による骨折のリスクが高まると考えられています。また、骨密度の低下速度と骨粗しょう症の発症リスクには関連があるとされています。

骨の破壊(骨吸収)を抑える薬の効果は、骨代謝マーカー、特に骨吸収マーカーの変化を確認することで評価できます。

骨粗しょう症の治療・予防

治療

治療には、内服薬や注射(カルシトニン製剤)の投与などを行います。

骨折が起こった場合は、状況に応じて適切な治療が必要となります。

特に、閉経した女性は定期的に検診を受けることが推奨されます。

予防

- 転倒に注意する

- カルシウムを十分に摂取する

- ビタミンD、ビタミンK、リン、マグネシウムを摂取する

- タンパク質を適量摂取する

- 禁煙し、お酒は適量を心がける

- 運動し、日光にあたる習慣をつける

骨粗しょう症でおすすめの食べ物

骨粗しょう症を予防するうえで大切になるのが、カルシウムやビタミンD、ビタミンKといった骨を丈夫にする栄養素を十分に摂取することです。

カルシウム

カルシウムは骨を作るのに欠かせない、骨の材料となる栄養素です。カルシウムが骨に吸収されると、そこに新しい骨が形成されます。

カルシウムは骨を作るのに欠かせない、骨の材料となる栄養素です。カルシウムが骨に吸収されると、そこに新しい骨が形成されます。

カルシウムが多く含まれる食品は、チーズやヨーグルトなどの乳製品、骨まで丸ごと食べられる小魚、豆腐や納豆などの大豆製品、大葉、ケール、モロヘイヤ、小松菜などの葉物野菜、海藻などです。

骨密度を上げる、ビタミンD

ビタミンDはカルシウムの体内への吸収を促進し、骨密度を高める働きがあります。

ビタミンDはカルシウムの体内への吸収を促進し、骨密度を高める働きがあります。

つまり、ビタミンDが不足すると、せっかくカルシウムを摂取しても骨にうまく蓄積できなくなるということになります。

ビタミンと聞くと野菜に多く含まれるイメージがありますが、実はビタミンDは野菜にはほとんど含まれず、魚やキノコ類に多く含まれています。

また、ビタミンDは脂溶性ビタミンに分類され、油に溶けやすい性質を持っているため、脂肪と一緒に摂ると吸収されやすくなります。

さらに、日光を浴びることも、ビタミンDの合成を促すため、天気の良い日の散歩もお勧めです。

ビタミンK

ビタミンKは、骨を作る細胞である骨芽細胞の働きを助け、骨を壊す細胞である破骨細胞の働きを抑える働きがあります。

ただし、ビタミンKには血液を固めやすくする作用もあるため、血液をサラサラにする薬「ワーファリン」を服用している方はビタミンKの摂取を控えましょう。

ビタミンKは、納豆、小松菜、ブロッコリー、モロヘイヤなどに多く含まれます。