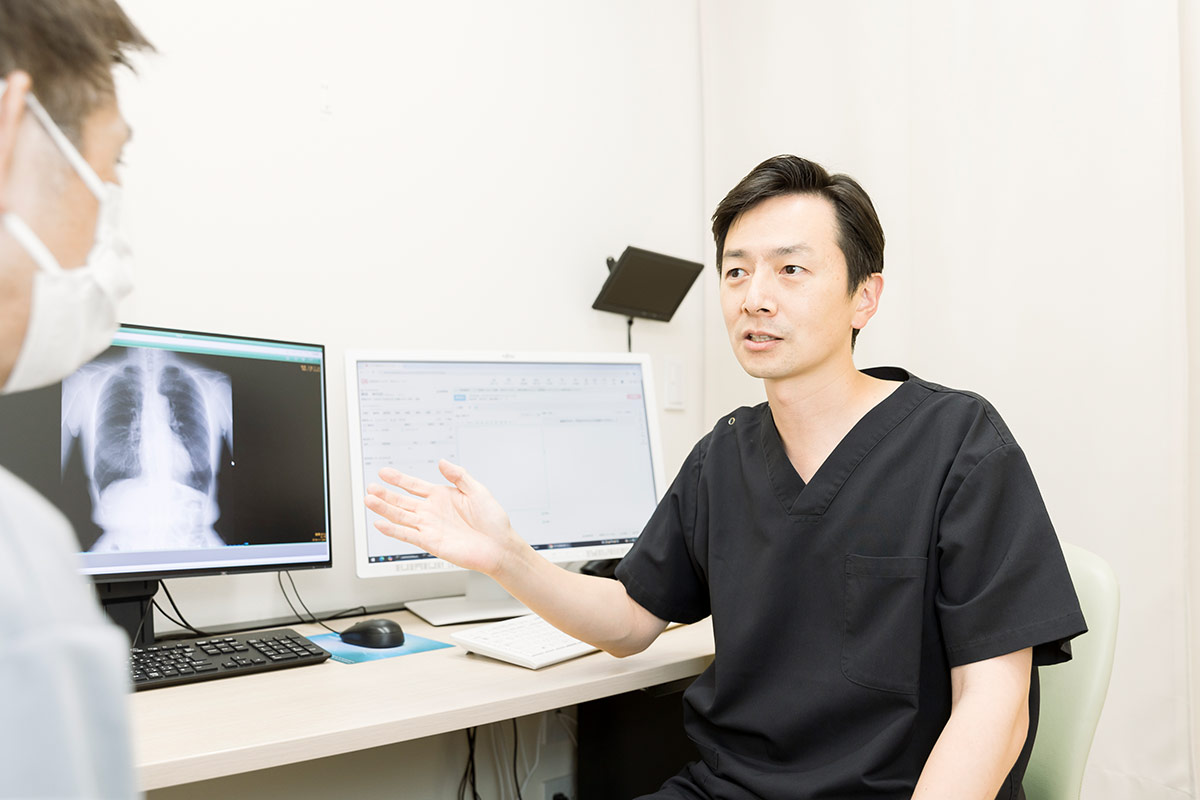

鶴見近くの呼吸器内科

呼吸器内科は、鼻から喉、気管、気管支、肺へと続く呼吸の通り道(気道)に起こる疾患を専門としています。主な対象疾患は、気道の感染症、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などです。当院の医師は気管支喘息の治療にも対応していますので、咳、痰、ゼーゼーという呼吸音(喘鳴)、息切れなど呼吸器の症状でお困りの方は、当院へお気軽にご相談ください。

呼吸器内科は、鼻から喉、気管、気管支、肺へと続く呼吸の通り道(気道)に起こる疾患を専門としています。主な対象疾患は、気道の感染症、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などです。当院の医師は気管支喘息の治療にも対応していますので、咳、痰、ゼーゼーという呼吸音(喘鳴)、息切れなど呼吸器の症状でお困りの方は、当院へお気軽にご相談ください。

呼吸器内科でよくあるご相談

- 咳き込むと止まらなくなる

- 咳き込みが数日間続き、なかなか治らない

- 咳に痰がからむ

- 痰がからみ、なかなか排出されない

- 動悸や息切れで呼吸が困難になる

- 胸の痛み

- いびきを指摘されたことがある

- 昼間もとても眠く、居眠りをしてしまう

- 風邪をひきやすい

- 風邪をひくと治りにくい

- 息苦しさを感じて眠れない

- 呼吸をすると、ヒューヒュー、ゼーゼーいう音(喘鳴)がする

- 喘息と診断された、または周囲から喘息を疑われた

- 喘息の血縁者がいる

- 喉がイガイガする、むずがゆくて不快である

- 新型コロナウイルス感染症に感染して以来、咳が止まらない

- アレルギー反応を起こしたことがある、またはアレルギー体質だと言われた

など

呼吸器内科でよくある疾患

風邪症候群

風邪症候群(急性上気道炎)は、主にウイルス感染が原因で発症し、喉や鼻、気管の入り口(上気道)に炎症を引き起こす疾患です。

主な症状には、発熱、頭痛、痰、咳、喉の痛み、鼻づまり、鼻水、くしゃみなどがあり、場合によっては腹痛や下痢、嘔吐、吐き気などの消化器症状も伴います。

治療では、症状を和らげるために去痰薬や鎮咳薬などを組み合わせて使用します。多くは1週間ほどで改善しますが、適切な対処をしないと気管支炎や肺炎に進行する可能性があるため、症状の経過を慎重に見守ることが重要です。

気管支炎

気管支炎は、ウイルスなどの感染により気管支の粘膜に炎症が起こる疾患です。

痰や咳の他にも全身症状として、倦怠感、食欲不振、発熱なども見られます。

主な原因として、風邪による上気道の炎症が気管支に広がることが考えられます。

治療は対症療法が中心で、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬などが用いられます。

細菌感染を伴う場合は抗生剤、インフルエンザの場合は抗ウイルス薬が用いられることもあります。

気管支喘息

気管支喘息は、気管に炎症が起こることで空気の通り道である気道が狭窄してしまい発症する疾患です。主な原因はアレルギーですが、遺伝的な影響や気道の敏感性の亢進など、様々な要因が関係しています。診断には、呼吸機能検査や呼気中の一酸化窒素(NO)測定といった検査が用いられます。

気管支喘息は、気管に炎症が起こることで空気の通り道である気道が狭窄してしまい発症する疾患です。主な原因はアレルギーですが、遺伝的な影響や気道の敏感性の亢進など、様々な要因が関係しています。診断には、呼吸機能検査や呼気中の一酸化窒素(NO)測定といった検査が用いられます。

発作が起きた際には、吸入ステロイド薬や吸入β2刺激薬を使うことで気管の炎症を取り拡張することで症状を和らげることができます。また、気管支喘息は発作を防ぐために長期間の吸入や内服治療が必要になることもあります。当院では、患者さんに合った治療をご提案しますので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

肺炎

ウイルスや細菌などの病原微生物が肺に侵入し、感染・炎症を起こした状態です。通常、体には病原体を排除する防御機能がありますが、何らかの原因で体力や免疫力が低下すると感染します。

主な症状は咳、発熱、倦怠感など風邪に似ていますが、重症化すると呼吸困難や脱水症状も見られます。特にご高齢の方は軽い症状のみで進行するため注意が必要です。

肺炎は、日本人の死亡原因の一つとして重大な疾患であり、予防と早期治療が重要です。当院では肺炎球菌ワクチンの接種を予約制で可能となっております。65歳以上の方や基礎疾患をお持ちの60歳以上の方はご検討ください。

気胸

気胸とは、肺に何らかの理由で穴が開き、肺から漏れ出た空気が胸腔に溜まった状態を言います。

空気を吸っても漏れ出てしまうことで胸腔と肺の間に空気が貯留してしまい肺が膨らまない状態です。空気が漏れ出ている量が多いと、胸腔内の圧力が高まり動脈を圧迫することで血圧が下がってしまいます。この状態を緊張性気胸といい、緊急に対処しなければ命に関わることもあります。急激な息切れを引き起こす疾患として、他の疾患と区別することが重要です。

気胸の最も一般的な症状としては、突然の胸痛や背中の痛みその後から持続する息切れ、咳、呼吸困難などがあります。診断には胸部レントゲンなどの画像診断を行います。軽症の場合は外来通院の中で経過をみれますが、緊張性気胸などの重症な場合は近隣の連携施設へご紹介させていただきます。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

以前は肺気腫と呼ばれていましたが、現在では肺気腫と慢性気管支炎を合わせた疾患を慢性閉塞性肺疾患(COPD)と言います。たばこの煙などの有害物質の長期間の吸入により、慢性的に炎症を起こすことで発症する疾患です。

日本での患者数は500万人と推定されていますが、中には「ただの息切れ」と軽く考え、病院を受診しない方も多いようです。胸部レントゲンでは早期には異常がみられないため、診断には呼吸機能検査を行います。筋力低下や骨粗鬆症などを引き起こすこともあるため全身管理が必要となります。治療には禁煙が第一ですが、吸入薬や去痰薬などによる治療や、必要に応じて在宅酸素療法の導入と管理も行います。まずはお気軽に当院へご相談ください。

サルコイドーシス

サルコイドーシスは、肺、目、皮膚、心臓、神経など全身の様々な臓器に肉芽腫という細胞の塊りができる疾患です。

肉芽腫が形成されると、影響を受けた臓器の機能が低下し、各臓器に応じた症状が現れますが、他に疲れや痛み、発熱などの全身症状が出現することがあります。しかし、症状がないまま進行し、健康診断などで偶然発見されるケースも少なくありません。

発症の原因ははっきりしていませんが、免疫細胞が体内に侵入した未知の異物に反応し、アレルギー反応を起こすことで肉芽腫を形成すると考えられています。

咽頭炎

咽頭炎は、口や鼻の奥にある咽頭と呼ばれる部分の粘膜に炎症が起こる疾患です。

咽頭炎は、口や鼻の奥にある咽頭と呼ばれる部分の粘膜に炎症が起こる疾患です。

主な原因は細菌やウイルス(インフルエンザや風邪など)の感染、大声の出し過ぎや喋り過ぎ、ほこりや刺激ガスの吸引、喫煙などです。

痰、咳、声のかすれ、喉の痛み・かゆみなどの症状が現れ、疾患が進行すると急性喉頭炎に繋がり、呼吸困難を引き起こすこともあります。

治療は対症療法で、風邪と同様に全身的治療が用いられます。

扁桃炎

扁桃炎は、細菌やウイルスに感染することで、口蓋扁桃が急に炎症を起こす疾患です。喉の強い痛みと、喉の奥の扁桃腺に赤く腫れた部分が見られるのが特徴です。

また、関節の痛みや全身のだるさ、悪寒、高熱、頭痛など、風邪と似た症状が現れることもあります。

細菌性扁桃炎の場合は抗生剤による治療が一般的で、症状を和らげるためにうがい薬、抗炎症鎮痛薬、解熱剤などを併用することもあります。一方、ウイルス性扁桃炎の場合は、基本的には風邪と同じ対処法で、安静にしてうがい薬や解熱剤を用いることで、1週間程度でほとんどの症状が改善します。

当院で可能な検査

呼吸機能検査(スパイロメーター)

肺の疾患が疑われる場合に行う検査です。

咳や痰が多い方、喫煙者の方には特にこの検査が推奨されます。

この検査では、スパイロメーターという機器を使って、肺に入ったり出たりする空気の量や速さを測定し、肺の機能や呼吸に問題がないかを確認します。

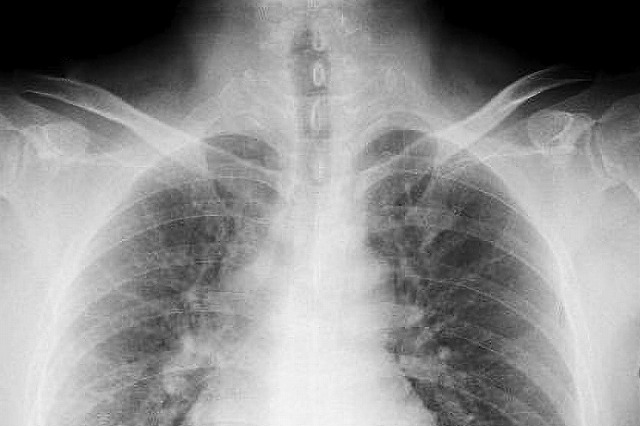

胸部レントゲン

肺炎や肺腫瘍の有無を確認するために行われる検査です。咳が止まらない場合は、肺炎の可能性を排除するために胸部レントゲン線検査を行うことがよくあります。

肺炎や肺腫瘍の有無を確認するために行われる検査です。咳が止まらない場合は、肺炎の可能性を排除するために胸部レントゲン線検査を行うことがよくあります。

喀痰培養検査

肺炎や気管支炎など抗生剤が必要な場合に、原因菌を特定するために行います。

結果が出るまでに約1週間かかるため、最初に使った抗生剤が効果を発揮しているか(耐性菌ができていないか)を確認し、今後の治療方針を決める際の参考にすることができます。

血液検査

感染症の診断では、細菌性・ウイルス性・真菌性のいずれかを判別するために血液検査が行われることがあります。

感染症の診断では、細菌性・ウイルス性・真菌性のいずれかを判別するために血液検査が行われることがあります。

また、肺がんが疑われる場合には、腫瘍マーカーを測定することで、がんの種類を特定する手がかりとなります。

尿検査

肺炎球菌による肺炎やレジオネラ菌による肺炎が疑われる場合は、呼吸器疾患の検査として尿検査を行います。特にご高齢の方では肺炎球菌による重症化が起こりやすいため、肺炎と診断された場合は尿中の抗原検査を行うことが重要です。

レジオネラ菌は温泉や加湿器などを介して感染することが多く、肺炎を引き起こすことが知られています。進行が早く重症化しやすいのが特徴です。そのため、肺炎と診断され、病歴などから医師がレジオネラ肺炎を疑った場合に尿中の抗原検査が行われます。